Sommaire

Chaque année, à cheval sur les mois de février et de mars, prend place le Tournoi des VI Nations. Cette compétition majeure du rugby mondial possède une petite particularité : au moment des hymnes nationaux, lorsque l’équipe d’Irlande joue à domicile et à Dublin, deux hymnes sont entonnés coup sur coup. Pour quelle raison ?

Pour comprendre comment on en est arrivés là au 21esiècle, nous sommes obligés de repartir au début du… 19ème siècle. En 1800, précisément. Les Irlandais, sous domination anglaise depuis 1541, essaye de se rebeller du joug britannique à peu près dès qu’ils le peuvent. Encouragés par la Révolution française, des révoltes éclatent en Irlande entre 1790 et 1799, qui sont sévèrement réprimés par la couronne (+30 000 morts).

Les Anglais serrent la vis et en proclament en 1800 un « acte d’union » qui unit totalement l’Irlande au Royaume-Uni. C’est la fin des petits privilèges pour les Irlandais, qui sont désormais considérés autant que le Pays de Galles ou l’Écosse au sein de ce mastodonte qu’est le Royaume-Uni.

La rancœur et le ressentiment des Irlandais à l’égard des Anglais augmentent et atteint son paroxysme au milieu du 19esiècle, lors de la Grande Famine.

Un parasite arrivé du continent européen, le Phytophtora infestans, a ravagé les cultures irlandaises de pommes de terre en 1844. Cette baisse soudaine cumulée à une population en forte croissance a donné lieu à une famine de grande ampleur sur toute l’ile d’Irlande. Une crise qui a duré de 1845 à 1852 et qui a fait près d’un million de morts, puisque la pomme de terre était l’aliment de base.

Des milliers de vies aurait pu être sauvées, si la reine Victoria n’était pas rancunière. En guise de punition pour les révoltes passées, les Irlandais devaient chaque année donner une large partie de leurs productions animales (veau, bœuf, porc, saumon, lapin) comme végétales (haricots, pois, oignons, etc.) aux Anglais. La pomme de terre était certes leur aliment de base, mais ils ne produisaient pas que ça. Ces exportations de nourritures ont continué pendant la Grande Famine, alors que les Irlandais n’avaient plus rien d’autre à manger et que la couronne britannique le savait parfaitement.

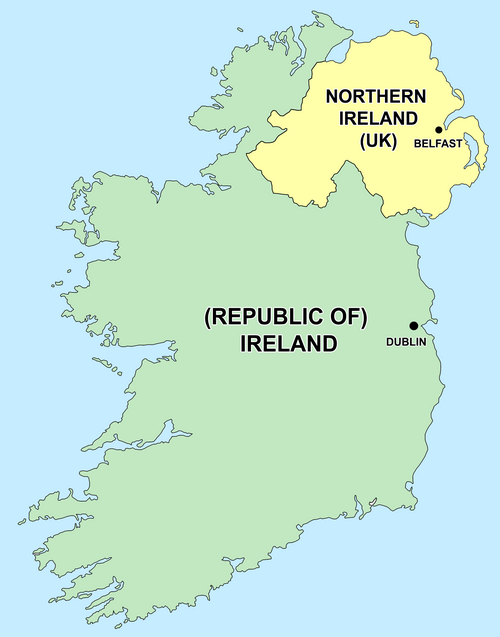

Entre 1919 et 1921 s’engage une guerre d’indépendance de l’Irlande, qui aboutira à une scission définitive avec la couronne britannique puis la proclamation de la nouvelle République d’Irlande en 1921. Sur les 32 comtés du territoire irlandais, les 26 du sud à majorité catholique s’émancipent du Royaume-Uni, tandis que les 6 du nord, à majorité protestante, lui restent fidèles. Avec la création de la République d’Irlande au sud de l’ile vient son homologue du nord, « l’Irlande du Nord », toujours sous administration britannique. Une frontière entre les deux nouvelles entités est créée.

Le point de départ ancestral du conflit entre l’Irlande et l’Angleterre, c’est une différence de communauté religieuse depuis le Moyen-Âge. Tous ces peuples sont chrétiens, mais les Anglais sont à forte tendance protestante et anglicane, tandis que les Irlandais sont catholiques, sauf dans les quelques comtés du nord de l’ile.

La reine Victoria racontait même à quel point elle détestait les catholiques, et par extension les Irlandais. Elle n’a pas hésité à punir sévèrement les Irlandais qui ne jouaient pas le jeu de la Couronne et refusait les règles : des fortes amendes attendaient les réfractaires, voire une déportation forcée parfois jusqu’aux confins du monde, comme en Australie.

L’une des chansons les plus populaires d’Irlande depuis maintenant près de de deux siècles, « The Fields of Athenry » raconte cet épisode touchant.

La décennie de la Grande Famine a aussi été une décennie de grand exode pour les Irlandais, qui ont émigré en masse vers les USA notamment, ou dans d’autres pays comme le Canada et l’Australie. Au total, ce sont plus de deux millions d’irlandais quittèrent le pays à cette période, et près de dix millions au total entre 1845 et 1950.

Bon à savoir : l’EPIC, The Irish Emigration Museum à Dublin retrace le destin de ces millions d’émigrants à travers le monde. C’est un excellent musée interactif et éducatif qui revient sur les causes et les mécanismes qui ont poussé tant d’irlandais à s’exiler puis qui s’appesantit sur les histoires incroyables qui en ont ensuite découlées. Si vous passez à Dublin, c’est un incontournable.

La mainmise britannique s’est faite moins présente au cours du 20esiècle, la couronne a plutôt laissé le territoire irlandais s’auto-gérer, mais c’était une poudrière. Deux pays qui ne s’aiment pas et de communauté religieuse forcés de cohabiter sur une même ile, c’était l’explosion assurée. Et ça n’a pas manqué : les tensions politiques en coulisses ont dégénéré en conflit ouvert.

Entre 1969 et 1998, il y a eu ce que l’on a rétrospectivement appelé avec pudeur le « conflit nord-irlandais » ou les « Troubles » entre d’un côté les nationalistes et républicains catholiques qui désiraient une réunification de l’Irlande et de l’autre côté les loyalistes et unionistes

protestants qui voulaient conserver la géopolitique telle qu’elle était, avec l’ingérence du Royaume-Uni. Pendant près de trente ans, le territoire nord-irlandais a été le lieu d’affrontements entre deux camps armés, de fusillades, d’attentats et d’exactions. L’armée britannique s’en est mêlée, tantôt pour essayer de rétablir le calme, tantôt en envenimant la situation comme lors du fameux Bloody Sunday à Londonderry le 30 janvier 1972. Bilan de ces trente années de conflit ? 3 500 morts et un statuquo au niveau des différentes frontières.

Un long processus de paix et démilitarisation a lieu ensuite dans les deux camps. Les barricades aux frontières sont tombées, laissant la libre circulation sur l’ensemble du territoire d’Irlande, même si les entités demeurent. Une démarcation amplifiée par l’adoption de l’euro par la république d’Irlande en 2002, tandis que l’Irlande du nord est restée sous bannière britannique et a conservé la livre sterling. Plus de vingt ans plus tard, nous en sommes toujours là. Les barricades sont tombées, mais le souvenir reste encore vif pour beaucoup d’Irlandais.

Le territoire irlandais est découpé en quatre grandes provinces :

• Le Leinster, la plus riche des provinces, qui concentre Dublin et la majorité du centre économique de la République d’Irlande ;

• Le Munster, au sud de l’ile, qui comprend les deux grandes villes de Cork et de Limerick, ainsi que les fameuses falaises de Moher, lieu le plus visité d’Irlande.

• Le Connacht, sauvage et vallonée, qui a pour ville principale Galway et comme emblème le Connemara ;

• L’Ulster, qui comprend l’intégralité du territoire nord-irlandais + trois autres comtés autour (Cavan, Monaghan et Donegal) qui appartiennent eux à la république d’Irlande.

Ces provinces n’ont aucun caractère administratif, mais les Irlandais y sont attachés. D’ailleurs, les quatre équipes professionnelles de rugby irlandaises sont regroupées sous la bannière des provinces :

• Le Leinster joue à Dublin et a un maillot bleu

• Le Munster joue à Limerick et porte un maillot rouge

• Le Connacht est domicilié à Galway et joue avec un maillot vert

• L’Ulster est domicilié à Belfast et joue avec un maillot blanc

L’équipe nationale d’Irlande, appelée le XV du Trèfle, est composée des meilleurs joueurs issus des quatre provinces. D’ailleurs, pendant longtemps, les joueurs irlandais devaient jouer en Irlande pour etre sélectionnables, mais la règle s’est un peu assouplie. En tout cas, l’équipe nationale d’Irlande est représentée par des Irlandais de la République d’Irlande ET par des joueurs de l’Ulster, c’est-à-dire des nord-irlandais.

L’équipe de rugby est d’ailleurs un cas assez à part, puisqu’en football par exemple, l’Eire (la république d’Irlande) et l’Irlande du Nord ont chacune une équipe distincte. Cette réunification seulement pour l’équipe nationale de rugby a posé des problèmes en matière d’hymne national.

Prenez un jeune fan de sport nord-irlandais, vous comprendrez à quel point c’est complexe :

• Au football, il soutient son équipe d’Irlande du Nord et essaye de rivialiser avec son voisin du sud ;

• Au rugby, il est uni avec la République d’Irlande. Selon le sport, s’il zappe de chaine, l’Eire et l’Irlande du Nord passent d’ennemis à amis ;

• Lors des Jeux Olympiques, il concourt sous bannière britannique et est contre la République d’Irlande. Évidemment, avec le soutien de l’Ecosse, du Pays de Galles et de l’Angleterre sous la même bannière, le match contre la République d’Irlande est inéquitable. En prime, il se voit obligé de soutenir des athlètes de l’ensemble du Royaume-Uni, donc des Anglais, des Écossais ou des Gallois. D’ailleurs, ceux-ci sont bien plus nombreux en pourcentage que les athlètes nord-irlandais ;

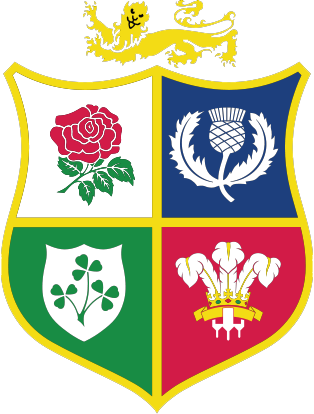

• Enfin, revenons au rugby. Tous les quatre ans, une équipe britannique All-Star est montée pour affronter une des trois équipes majeures de l’hémisphère sud (l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou l’Afrique du Sud). Lors de cette tournée des Lions Britanniques, ce sont les meilleurs joueurs britanniques qui sont sélectionnés, c’est-à-dire des Anglais, des Gallois, des Écossais et des nord-irlandais. Jusqu’ici, tout va bien. Mais on l’a dit plus tôt, les nord-irlandais au rugby jouent avec les joueurs de la république d’Irlande. La solution ? Intégrer à cette tournée les joueurs issus des trois provinces irlandaises de la République d’Irlande. Du coup notre petit fan nord-irlandais, il soutient tous les quatre ans une équipe composée non pas juste d’irlandais du sud ou bien de gallois, d’anglais et d’écossais comme il en a l’habitude, mais bien un rassemblement de toutes ces entités sous une seule et même équipe.

Vous comprenez que des questions d’identités et d’appartenance se sont posées.

"Amhrán na bhFiann" ("The Soldier's Song" - "La Chanson du soldat")

L’hymne officiel de la république d’Irlande depuis 1926, c’est la « Chanson du soldat », aussi appelé « Amhrán na bhFiann » en irlandais. C’est une chanson patriotique, chantée en gaélique irlandais, qui glorifie les vertus de l’indépendance irlandaise, la dure lutte pour la liberté et les exploits des combattants de la République d’Irlande lors des différentes guerres et révoltes passées. Utilisé à l’origine comme chant de ralliement pour les militants indépendantistes, cette chanson s’est vite distinguée et est devenue l’étendard de l’Irlande.

Comme vous en doutez, les joueurs nord-irlandais de l’équipe ne s’y retrouvaient pas tout à fait. L’hymne était boudé par une partie de l’équipe, ce qui ne plaisait pas aux instances politiques des deux camps. Alors que l’idée de remettre « God Save The Queen » avait germé doucement, cette simple proposition a provoqué un tollé dans chaque village de la République d’Irlande. Une autre solution s’imposait.

En 1995, à quelques années de la signature des traités de paix entre les deux Irlande, la Fédération irlandaise de rugby a passé une commande pour la création d’un second hymne, qui permettrait de rassembler et de fédérer l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. En d’autres termes, d’être plus neutre politiquement.

Le délicat projet a été confié au compositeur Phil Coulter, qui a créé l’Ireland’s Call, un hymne capable de transcender les clivages politiques, géopolitiques et régionaux. D’encourager le respect et la tolérance.

Ireland’s call est né d’une nécessité. Les paroles diffusent un message d’unité derrière une patrie commune, l’Irlande : il est question pour tous les Irlandais, peu importe leur province d’origine, de se réunir ensemble et de se serrer les coudes contre l’oppression extérieure. L’objectif de cet hymne est de créer un sentiment d’appartenance et un élan de solidarité. Les paroles sont un peu simplistes (« Shoulder to shoulder, we’ll answer Ireland’s call ») , mais le message est clair et bien passé.

Comme le dit l’auteur avec justesse : « Il fallait cerner la sensibilité des Nord-Irlandais tout en ne donnant pas l’impression aux Irlandais du Sud de céder aux caprices des Nord-Irlandais. Il fallait trouver le moyen de les réunir tous. »

L’hymne, ici chanté en anglais, a été adopté avec enthousiasme par les joueurs et par le public. Depuis sa création, il a traversé les frontières du rugby et trouvé un écho au-delà du terrain. L’hymne est joué en second à domicile, mais c’est le seul hymne joué lorsque l’équipe d’Irlande joue à l’extérieur. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, tous les joueurs ne se reconnaissent pas à travers cet « appel d’Irlande ». Mais ils sont bien moins nombreux que lors du premier hymne. Certains irlandais entonnent le premier, d’autres le second, parfois les deux, et dans de rares cas aucun des deux. Mais cette diversité caractérise l’Irlande, et cette particularité du double hymne rend cette sélection unique.

En conclusion, le rugby a réussi à jouer avec des dynamites et à en sortir indemne : il est parvenu à mettre la politique au vestiaire et à unifier par le sport. Un peu au même titre que l’hymne sud-africain, écrit en cinq langues pour célébrer les cinq ethnies dominantes du pays, l’Irlande a compris le pouvoir unificateur du sport pour l’ensemble de la société. Malgré plein de bonnes volontés, il n’est pas si facile de célébrer une identité commune au-delà des frontières, des divisions historiques, des conflits communautaires et géopolitiques.

Hélas, le Brexit a ravivé les tensions entre les deux parties de l'Irlande. En raison du caractère particulier et potentiellement explosif de l'ile d'Irlande, des protocoles ont été signés en 2019 et en 2020 pour éviter le retour d'une frontière physique entre le Royaume-Uni et la zone Euro. Pour autant, le simple fait d'y penser a remis de l'huile sur un feu qui ne demande qu'à s'embraser de nouveau.