.avif)

Sommaire

Apparu en Europe au début XIXᵉ siècle, le tourisme est passé d’une pratique culturelle réservée à une élite minoritaire à un phénomène de masse globalisé. Avant d’en constater les dérives, il est indéniable d’observer les effets bénéfiques du tourisme sur l’économie mondial. La crise du Covid a d’ailleurs mis en lumière tous les avantages du tourisme et son « role déterminant pour l’économie à l’échelon mondial, national et local » selon l’OCDE.

Le plus évident, c’est que le tourisme génère un sacré paquet de pognon. En 2019, plus 1.5 milliard de touristes internationaux ont voyagé à travers le monde. Le tourisme contribuait ainsi à hauteur de 10% du PIB mondial, avec près de 3 500 milliards de dollars. Troisième secteur économique mondial, derrière la chimie et les carburants, c’est de loin le plus facilement tangible.

Avant Covid, le tourisme international avait une croissance plus rapide que l’économie mondiale et enregistrait une hausse de 3 à 4% par an.

Le tourisme engendre ensuite la création de millions d’emplois au sein du secteur tertiaire (commerces, hébergement, restauration, transports, santé, etc.), dont une proportion élevée de femmes (54% de la main d’œuvre) et de jeunes de -25 ans.

Le secteur du tourisme dans sa globalité emploie actuellement entre 300 et 330 millions de personnes à travers le monde.

La circulation des voyageurs à travers le monde bénéfice à un nombre croissant de pays. L’Europe tout entière bien sûr (660 milliards de dollars de recettes sur les 1 400 milliards de recettes en 2023), mais de nombreuses destinations extra-européennes sont en plein boum : l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine ou encore le Moyen-Orient.

Rien qu’en France, le tourisme a rapporté 63.5 milliards d’euros en 2023.

Pour bon nombre de pays dans ces zones précitées, le tourisme représente une part importante de leur développement économique.

Le tourisme en devient même un atout majeur au-delà du simple aspect économique, puisqu’il garantit un rayonnement à l’international grâce au soft power dans un cercle vertueux : par exemple il y a un nombre croissant de touristes en Corée du Sud, ce qui met en lumière leur soft power (la nourriture, les k-drama, les films, etc.), ce qui amène encore plus de touristes. Etc.

Tout ça, c’est super, mais maintenant que le tourisme a retrouvé voire dépassé ses chiffres d’avant la pandémie, que se passe-t-il lorsque le tourisme se transforme en surtourisme ?

Si la croissance des flux touristiques en France et dans le reste du monde a un impact positif sur l’économie, elle a aussi des effets néfastes sur les territoires. Le mot « surtourisme » est apparu au cours de la dernière décennie pour désigner les lieux et les destinations sujets à ce phénomène de saturation des sites touristiques par un nombre croissant de visiteurs.

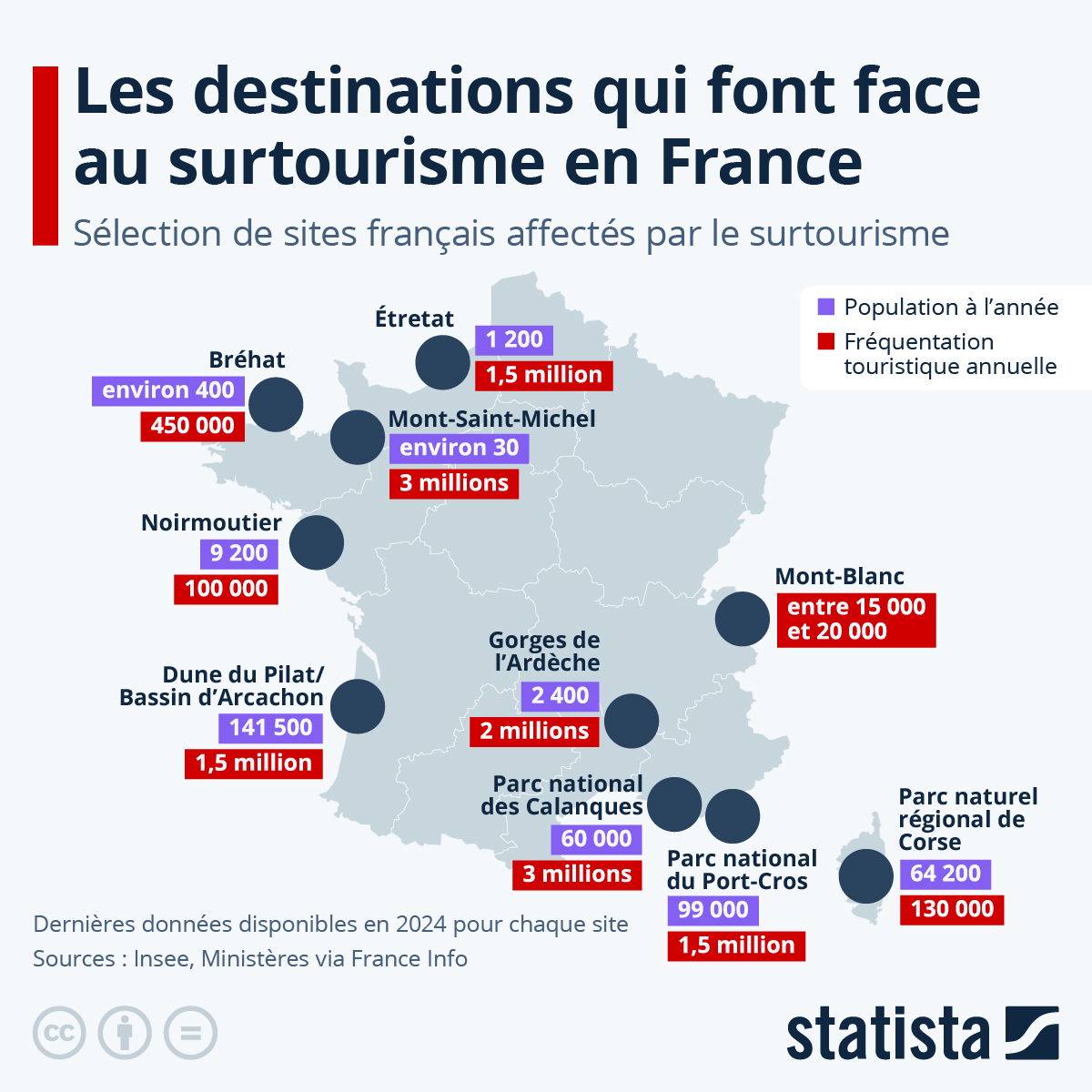

D’après l’Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes mondiaux visiteraient moins de 5% des terres émergées. À l’échelle de la France, c’est 80% de l’activité touristique qui se concentre sur seulement 20% du territoire, c’est-à-dire les littoraux et les aires touristiques proches des hautes montagnes (les Pyrénées et les Alpes). Dit autrement : en France comme à l’échelle du reste du monde, les touristes vont aux mêmes endroits et en même temps.

Et c’est un gros problème.

Si les grandes métropoles sont préparées à recevoir beaucoup de touristes, certains lieux ne sont pas encapacité d’accueillir des millions de personnes chaque été, voire tout au long de l’année.

La main d’œuvre, les infrastructures ou même la disposition spatiale et géographique du site ou de la ville sont autant de cases qui peuvent ne pas être cochées.

Les deux grands points négatifs du tourisme de masse sont la pression mise sur l’environnement et sur les populations concernées.

Concernant l’environnement, le surtourisme est une menace visible comme invisible sur le patrimoine culturel. C’est notamment le cas de sites emblématiques comme le Machu Picchu, la Grande Barrière de Corail, les iles Galapagos, la ville de Venise, les temples d’Angkor, la baie d’Halong, la cité de Petra, les pyramides égyptiennes etc.

Tu vois l’idée.

Les problématiques écologiques sont diverses et le diable prend un nombre incalculable de forme : montée des eaux, sur consommation des ressources naturelles, pollution de l’eau et des sols, disparation de la biodiversité, bétonisation des côtes, déforestation, destruction des écosystèmes, pollution de l’air qui contribue au réchauffement climatique, érosion, etc.

L’afflux massif de visiteurs pèse de plus en plus sur ces merveilles du monde, qui pourraient disparaitre dans les décennies à venir parce qu’elles n’ont pas su être protégées ou pas pu être restaurées à temps.

Pour certaines destinations, le tourisme nuit carrément à la qualité de la vie locale et au cadre général de vie : rues et transports surchargés, prix de l’immobilier qui grimpe à des hauteurs folles et proliférations des logements locatifs à destination des touristes (AirBnB), nuisances sonores de jour comme de nuit, plages ou pistes de ski bondées, etc.

Le surtourisme peut devenir un enfer pour les locaux dans des destinations très urbaines (Florence, Barcelone, Amsterdam, Rome, etc.) comme dans des zones plus reculées (Cinque Terre, les iles Baléares, l’ile de Santorin, la ville d’Etretat, les calanques de Marseille, etc.)

Enfin, autre conséquence à observer, c’est que la surfréquentation urbaine participe au phénomène de gentrification. Je l’abordais dans le paragraphe du dessus, mais cette incapacité des locaux à se loger dans leur propre ville les pousse de facto loin du centre-ville.

Face à l’augmentation générale du coût de la vie (logements plus chers, restaurants et commerces de proximité plus chers car tout le monde veut se faire un billet sur l’économie du tourisme),les locaux les plus précaires comme les plus faibles revenus, les étudiants et une partie de la classe moyenne, sont obligés de s’excentrer.

Les grandes métropoles d’Europe de l’Ouest, comme Amsterdam, Rome ou Barcelone sont particulièrement sujettes à ce phénomène. À ces métropoles, on peut ajouter les nombreuses places fortes européennes du tourisme : Florence, Dubrovnik, Santorin, etc.

Toutes ces villes sont concernées par la gentrification, au point que certains élus locaux parlent de leur propre ville comme une sorte de « Disneyland urbain ».

Bien sûr, certaines destinations sont plus attractives que d’autres. Tout comme il est normal de ressentir davantage d’attrait pour un lieu que pour un autre : vouloir partir près des plages et au soleil durant l’été est par exemple un phénomène logique et explicable.

Néanmoins, derrière ce tourisme de masse se cache aussi trois choses plus « perverses » : une volonté de mimétisme, le fait de céder aux tendances et une envie de ne pas trop se fatiguer.

Je m’explique.

Le mimétisme d’abord. Les gens partent tous aux mêmes endroits parce qu’ils voient d’autres touristes dans ces endroits. Ça semble idiot, mais je t'assure que c’est la vérité.

Pourtant une forme de conscience collective émerge pour un tourisme durable et la volonté de réduire l’empreinte écologique est de plus en plus présente, mais rien n’y fait : les voyageurs continuent de se ruer aux mêmes endroits.

Prenons l’exemple de la France et quittons les littoraux qui biaisent un peu l’analyse : l’été, les touristes se ruent dans le Lot, en Ardèche ou en Dordogne presque sans réfléchir. Pourquoi ? Parce que c’est joli ? Oui sans doute que ça joue, mais surtout parce qu’ils savent qu’il y aura du monde.

Mécanisme psychologique : pour un touriste, voir un autre touriste le fait se sentir en vacances.

Ces départements ne sont pas nécessairement plus beaux ou plus fascinants que d’autres moins fréquentés, comme la Lozère, le Tarn-et-Garonne ou le Gers pour rester dans le même coin, ils ont juste davantage la cote.

Puisque ne nous méprenons pas, une destination de vacances n’est jamais neutre. Choisir de partir quelque part n’est pas anodin. En parlant de son voyage et en se mettant en scène auprès de ses proches ou sur les réseaux sociaux, le voyageur recherche consciemment ou non une forme de validation sociale.

Nous flirtons ici avec le deuxième écueil : le phénomène des tendances qui impacte de plus en plus nos façons de voyager. Certaines destinations sont devenues tendance au cours des dix dernières années presque ex nihilo.

Des exemples ? la ville de Dubaï, l’Islande, l’ile indonésienne de Bali, la Laponie, les principales iles grecques des cyclades, etc.

Le coupable est tout trouvé, c’est …Instagram. Le réseau social du beau et du visuel a mis en avant des milliers de touristes qui se sont affichés dans ces lieux, ce qui en a ensuite attiré des millions d’autres dans un cercle vicieux.

Si l’on couple ces destinations nouvellement tendance avec celles qui sont historiquement très touristiques, nous nous retrouvons avec des zones absolument bondées l’été, sans que ça dérange réellement les touristes sur place.

C’est pour ça que l’on constate les mêmes foyers surpeuplés année après année. Partir en Espagne, en Italie, en Grèce ou sur les littoraux français n’a rien d’original. Se rendre à Londres, Paris, Barcelone, Venise, Amsterdam ou Rome non plus.

Le plus insidieux, c’est que ce phénomène des tendances carbonise notre libre-arbitre sans nous en rendre compte et crée des problèmes écologiques là où il n’y en avait pas : en rendant tendance une destination peu touristique, celle-ci risque de tomber dans les mêmes vices et déséquilibres que les destinations traditionnelles.

En cette année 2025, les influenceurs voyage ont par exemple découvert l’Ouzbékistan. Du jour au lendemain, et dans un délai de quelques mois, ils y sont tous allés et ont réalisés un matraquage publicitaire qui aurait été amusant s’il n’avait pas été potentiellement dangereux. Dans tous les cas, ça adonné envie à des milliers de personnes de découvrir ce pays méconnu.

Je ne connais pas le montant investi par l’Ouzbékistan en soft power, mais il doit faire attention à ne pas passer de « rien » à « tout ». Avec toutes les dérives que ça peut entrainer sur un territoire qui n’est pas calibré à accueillir énormément de visiteurs.

Sortir des sentiers battus est une bonne chose, mais ça ne doit pas être fait n’importe comment. Je prône depuis toujours un voyage éthique et responsable. Si j’ai voulu devenir travel planner, c’est aussi pour te conseiller et t'orienter vers des merveilles du monde moins en tension. Des sites et des villes moins connus mais tout aussi intéressants à découvrir, et sans y envoyer la terre entière en même temps.

Enfin, chercher réellement une destination originale, séduisante et hors des sentiers battus, que ce soit en France, en Europe comme dans le reste du monde, ce n’est pas évident. Bien sûr, tu peux passer par un travel planner ou par une agence pour déléguer les recherches, mais dans les faits 95% des voyageurs se débrouillent seuls.

C'est pour moi une erreur.

Lorsque le temps et la motivation manquent, il est facile de se diriger vers le plus simple et le « déjà connu ». C’est de cette façon qu’on se retrouve à naviguer très nombreux sur les mêmes autoroutes de pensées : Londres à la période de Noël, le week-end à Amsterdam au printemps, le même camping que l’an dernier, le Club Med en Tunisie, la Provence/le Pays Basque/la Bretagne pendant l’été.

Hélas, même les destinations lointaines et considérées comme plus exotiques sont sujettes à cette autoroute de pensée : le périple Tokyo – Kyoto – Nara - Osaka au Japon, avec un passage par le mont Fuji ; se rendre à Bali sans se demander si c’est réellement la plus intéressante des 13 000 iles indonésiennes ; le road-trip Montréal - lac Saint-Jean - Saguenay - Québec dans la province de Québec, l’axe San Francisco-Los Angeles ou le Sydney-Brisbane.

En France, au risque de me répeter, 80 % de l’activité touristique se concentre sur 20 % du territoire.

Il est temps que cela change, de se réapproprier cette curiosité en tant que voyageur et d'éviter cet effet "mouton".

N'est-ce pas ?